歯周病とは?原因・症状・予防法・治療まで徹底解説

2025年06月30日(月)

歯のコラム

こんにちは。額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」です。

歯ぐきからの出血や口臭、もしかしたらそれは「歯周病」のサインかもしれません。

日本人の多くが悩んでいると言われるこの病気ですが、実際にはどのようなものなのでしょうか。歯周病は自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行する場合があります。

歯周病は虫歯とは異なり、歯そのものではなく歯を支える組織に影響を及ぼす点が特徴です。

なぜ日本人に多いのか、そして虫歯との違いは何なのでしょうか。この記事では歯周病について詳しく解説していきます。

目次

歯周病とは何か

歯周病は日本人の多くが悩む身近な疾患ですが、その本質や虫歯との違い、そして自分が歯周病かどうかなど、正しく理解できている方は少なくありません。

ここでは、歯周病の基本的な特徴や、虫歯とどう異なるのか、そして日本人に多い理由について詳しく解説します。ご自身の症状や今後のケアを考える際の参考にしてください。

歯周病の定義と特徴

歯周病とは、歯を支える歯ぐき周辺の組織が、歯垢(プラーク)中の細菌によって炎症を起こす疾患で、進行が進むと歯が抜けてしまうこともあります。

歯周病の初期には歯ぐきの腫れや出血が見られ、症状が進行すると、歯の周囲の骨が溶かされるため、歯ががぐらつくこともあります。

歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれ、自覚症状が乏しいまま進行することが多い点が特徴です。

歯周病と虫歯の違い

歯周病と虫歯は、どちらも口腔内の細菌が関与しますが、発症部位と進行の仕方が異なります。

虫歯は主に歯そのものが虫歯菌の作る酸によって歯の表面が溶ける病気であり、初期は痛みがなく、症状が進行するにつれて痛みを伴うのが特徴です。

一方、歯周病は歯を支える歯ぐきや骨が破壊される病気で、初期には痛みがほとんどありません。

また、治療法も異なり、虫歯ではコンポジットレジン充填や根管治療などにより歯の保存を目指す治療が中心ですが、歯周病では歯石除去や歯周外科治療、場合によっては抜歯や補綴治療(ブリッジやインプラント)などの治療が必要になることもあります。

日本人に多い歯周病の現状

日本人の歯周疾患の実態では、全年齢層の約4割の人に歯肉出血が認められております。特に40歳以降で重症化するケースが増加しており、生活習慣やセルフケアの不足、定期的な歯科受診の習慣が根付いていないことが背景にあります。

歯周病を予防・早期発見するためには、正しい歯磨きやデンタルフロスの活用、食生活の見直しに加え、歯周病専門医や認定歯科衛生士のいる歯科医院で定期的なチェックを受けることが重要です。

受診時には「自分の歯ぐきの状態」「出血や腫れの有無」「セルフケアの方法」など、具体的な質問をすることで、より適切なアドバイスを得ることができます。

歯周病の原因と発症メカニズム

歯周病は、多くの方が悩む歯科疾患の一つで、歯ぐきの腫れや出血、口臭などの症状が現れることがあります。進行すると歯を支える骨が破壊され、最終的には歯を失う原因となるため、早期発見と適切なケアが重要です。

ここでは、歯周病の原因や発症の仕組みについて、詳しく解説します。

歯周病の主な原因菌とプラークの役割

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの境目にたまる「プラーク」と呼ばれる細菌の塊です。

細菌が作り出す毒素や酵素によって、歯ぐきの組織が破壊され、やがて歯を支える骨にも炎症が波及します。プラークは歯磨きで除去できますが、歯磨きをさぼったり放置したりすると歯石となり、歯科医院での専門的なクリーニングが必要となります。

生活習慣や体質が与える影響

歯周病の進行には、喫煙や糖尿病、ストレス、不規則な生活習慣なども大きく影響します。特に喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、歯周病が重症化しやすくなります。

また、糖尿病の方は高血糖状態が続くことで炎症が起こりやすくなり、歯周病と相互に悪影響を及ぼすことが知られています。ご自身の生活習慣を見直すことも、歯周病予防・治療の重要な一歩です。

よくある誤解と正しい知識

「歯ぐきが腫れても痛みがないから大丈夫」「年齢のせいで歯が抜けるのは仕方がない」といった誤解が多く見られます。

しかし、歯周病は初期には自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行してしまいます。定期的に歯科医院を受診し、歯周ポケット検査やレントゲン検査が、早期発見・予防に有効です。

歯周病の種類と進行段階

歯周病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いため、早期発見と適切なケアが重要です。

ここでは、歯周病の主な種類や進行段階、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。

歯肉炎と歯周炎の違い

歯周病は大きく「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられます。歯肉炎は、歯ぐき(歯肉)だけに炎症が起こる初期段階で、主に歯垢(プラーク)中の細菌が原因となります。

歯肉が赤く腫れたり、歯磨き時に出血しやすくなるのが特徴です。一方、歯周炎は炎症が歯肉から歯を支える骨や歯根膜にまで及び、歯を支える組織が破壊されていきます。

歯周炎になると歯がぐらつく、歯ぐきが下がるなどの症状が現れます。

歯周病の進行ステージ

歯周病は、歯肉炎から始まり、軽度・中等度・重度の歯周炎へと進行します。初期の歯肉炎であれば、適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングで回復が期待できますが、進行すると歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が吸収されていきます。

重度になると保存治療だけでなく、外科的な治療や補綴治療(ブリッジ、義歯、インプラントなど)が必要になる場合があります。

治療法の選択は進行度や残存歯の状態によって異なるため、歯科医師や歯周病専門医と相談することが大切です。

放置した場合に起こるリスク

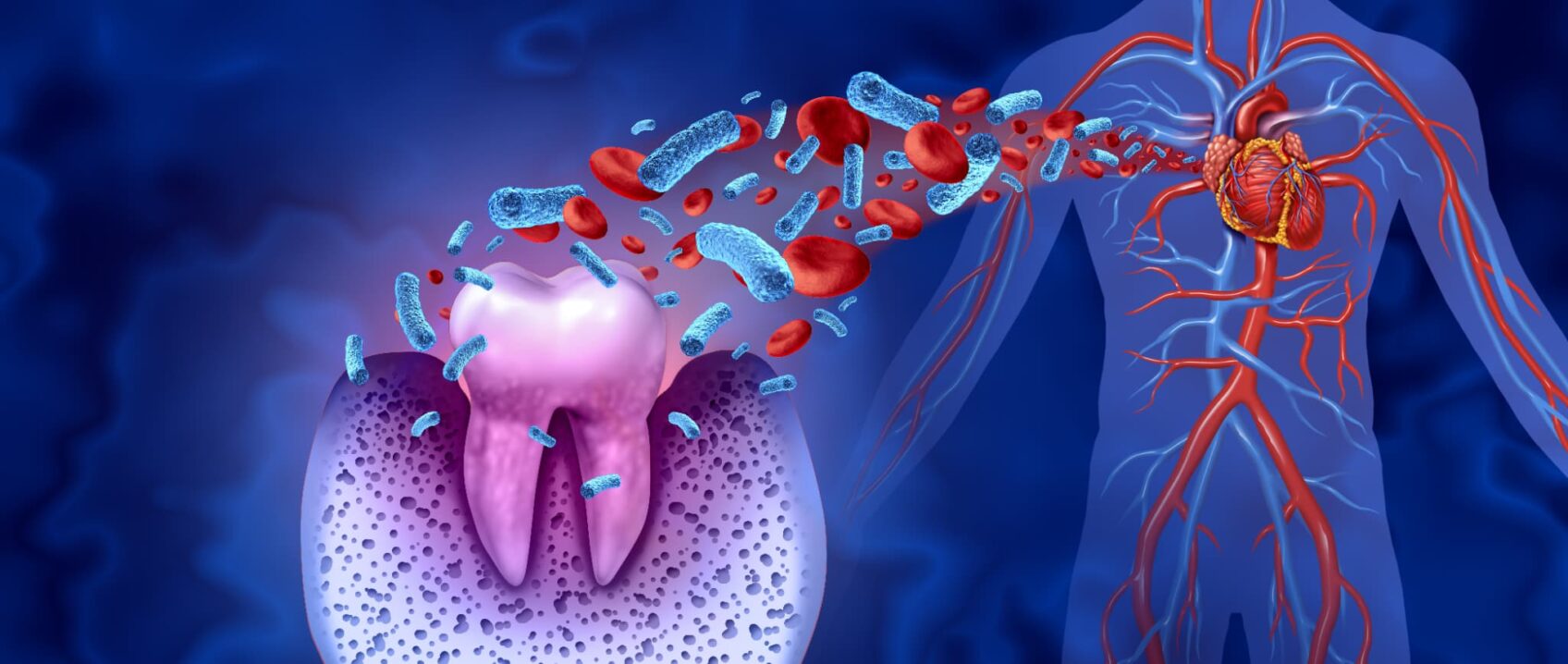

歯周病を放置すると、歯が抜けるだけでなく、細菌が血流に乗って全身にまわることで心疾患や糖尿病の悪化など全身の健康にも影響を及ぼすことが分かっています。

また、進行した歯周病は治療が難しくなるため、早期発見・早期治療が重要です。歯科医院では「歯周病専門医」や「認定歯科衛生士」が在籍している場合もあり、症状や治療法について具体的な質問をすることで、より適切なアドバイスや治療方針を得ることができます。自分の症状や不安な点をメモして受診時に伝えると良いでしょう。

歯周病の症状とセルフチェック方法

ここでは、歯周病の代表的な症状や、自宅でできるセルフチェック方法、そして進行した場合に現れる症状について詳しく解説します。

ご自身の状態を正しく把握し、必要に応じて歯科医院でどのような相談や質問をすればよいかのヒントもご紹介します。

初期症状と自覚しにくいサイン

歯周病の初期段階では、歯ぐきの腫れや出血といった症状が現れる場合がありますが、痛みを伴わないことが多く、見過ごされがちです。

これは、歯周病が歯ぐきの内部で炎症を起こし、徐々に歯を支える骨へと進行するためです。歯磨き時の出血や、歯ぐきの色が赤く変化する、口臭が気になるといったサインは、歯周病の始まりである可能性があります。

自宅でできる歯周病セルフチェック

ご自身で歯周病のリスクを確認するには、歯磨き時の出血や歯ぐきの腫れ、歯が長く見える、歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい、口臭が続くなどの症状に注意しましょう。

鏡で歯ぐきの色や形を日々観察することも有効です。こうした症状がある場合は、歯科医院で歯周病専門医や認定歯科衛生士に相談し、具体的な検査や治療方針について質問するとよいでしょう。

歯周病が進行した場合の症状

歯周病が進行すると、歯ぐきが下がり歯がぐらつく、膿が出る、噛んだときに違和感があるなど、より深刻な症状が現れます。

進行した歯周病では、歯を支える骨が失われるため、保存治療(歯石除去や歯周ポケットの清掃)、外科治療、場合によっては補綴治療(ブリッジやインプラントなど)が検討されます。

適切な治療法を選択するためには、歯科医院で症状の経過や治療の選択肢について詳しく質問し、ご自身に合ったケアを受けることが重要です。

歯周病の予防とセルフケアの方法

歯周病は、歯を支える歯ぐきや骨が細菌によって徐々に破壊される病気です。進行すると歯を失う原因となるため、日常生活での予防やセルフケアが非常に重要です。

ここでは、歯周病を防ぐための具体的な方法や、歯科医院でのサポートの活用法について解説します。

正しい歯磨きとデンタルケアのポイント

歯周病予防の基本は、プラーク(歯垢)をしっかり除去することです。歯ブラシは鉛筆を持つように持ち、毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、小刻みに動かすことで歯周ポケット内の汚れも落としやすくなります。

デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の間のプラークも効率的に除去できます。これらのケアは、歯周病の原因菌が歯ぐきに炎症を起こすメカニズムを抑制するために重要です。

生活習慣の見直しでできる予防策

歯周病は生活習慣とも深く関係しています。喫煙や過度な飲酒は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病リスクを高めると考えられています。

また、糖尿病などの全身疾患も歯周病の進行に影響を与える場合があります。バランスの良い食事や十分な睡眠、ストレス管理も、歯周組織の健康維持に役立つとされています。

歯科医院で受ける定期検診の重要性

セルフケアだけでは落としきれない歯石や、初期の歯周病を早期に発見するためには、歯科医院での定期検診が不可欠です。

磨き残しが多い部位、歯周病が要注意な部位など、それぞれ個人個人の特徴を歯科医師・歯科衛生士が把握することで、変化に気づくことにつなげます。

歯周病の治療法と治療期間・費用の目安

歯周病の治療を検討する際、多くの方が「どのような治療が行われるのか」「治療にどれくらいの期間や費用がかかるのか」といった疑問や不安を抱えるものです。

ここでは、歯周病治療の主な流れや費用・期間の目安、治療中や治療後に気をつけるべきポイントについて、具体的かつ専門的に解説します。

歯科医院で行う主な治療法

歯周病治療は、進行度や症状に応じて段階的に進められます。初期段階では、細菌の塊である歯石やプラークを取り除くスケーリングやルートプレーニングといった「保存治療」が中心です。

これにより炎症の原因を物理的に除去し、歯周組織の回復を促します。中等度以上に進行した場合は、歯周外科手術や、失われた組織を補う再生療法が検討されることもあります。

重度の場合、抜歯後にインプラントやブリッジなどの「補綴治療」が必要になることもあります。治療法の選択肢や進め方については、歯周病専門医や認定歯科衛生士に相談することが重要です。

治療期間と費用の目安

治療期間は、歯周病の進行度や治療内容によって大きく異なります。軽度の場合、1~2回の通院で終了することもありますが、中等度以上では数ヶ月から半年以上かかる場合があります。

費用については、スケーリングやルートプレーニングは保険適用で数千円程度ですが、外科的治療や再生療法の一部、またインプラント治療は自費診療となり、数万円から数十万円に及ぶこともあります。

治療前には、費用や期間、治療の選択肢について具体的に質問し、納得した上で進めることが大切です。

詳細な費用や期間については、各医療機関で異なるため、事前に見積もりを依頼すると安心です。

治療中・治療後に気をつけること

治療中や治療後は、毎日のセルフケアが再発防止の鍵となります。正しい歯磨き方法やデンタルフロス・歯間ブラシの使い方を歯科衛生士から指導してもらい、日頃から実践することが重要です。

また、生活習慣の見直しや定期的なメインテナンス(プロフェッショナルクリーニング)も欠かせません。

治療後も症状の変化や違和感があれば、早めに歯科医院へ相談しましょう。歯周病は再発することもあるため、歯科医院での長期的なケアを続けることが大切です。

歯周病と全身疾患との関係

歯周病は、単にお口の中だけの問題ではなく、全身の健康とも深い関わりがあることが近年の研究で明らかになっています。

ここでは、歯周病と全身疾患の関係について、具体的な事例や注意点、専門機関の見解をもとに解説します。

糖尿病や心疾患などとの関連性

歯周病は糖尿病と相互に悪影響を及ぼすことが知られています。歯周病による炎症が血糖値のコントロールを難しくし、逆に糖尿病があると歯周病が進行しやすくなるという相互作用があります。

また、歯周病の炎症物質が血管内皮にダメージを与え、動脈硬化や心疾患のリスクを高めることも報告されています。

こうした背景から、定期的な歯科受診やセルフケアの徹底が、全身の健康維持にも重要です。

妊娠中や高齢者が注意すべきポイント

妊娠中はホルモンバランスの変化により歯ぐきが腫れやすく、歯周病が悪化しやすい傾向があります。

重度の歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高める可能性があるため、妊娠前からの歯周病予防や、妊娠中の定期的な歯科健診が推奨されています。

また、高齢者は免疫力の低下や持病の影響で歯周病が進行しやすく、誤嚥性肺炎のリスクも高まるため、定期的なケアが重要です。

歯周病予防・治療に関するよくある誤解

歯周病について正しい知識を持つことは、予防や早期治療のために非常に重要です。しかし、インターネットや日常会話の中で、歯周病に関する誤解が広がっていることも少なくありません。

ここでは、特に多くの方が疑問に感じやすいポイントについて、詳しく解説します。ご自身の症状やケア方法を見直す際の参考にしてください。

歯周病は痛みがなければ大丈夫?

歯周病は初期段階では痛みや自覚症状がほとんど現れないことが特徴です。歯ぐきの腫れや出血があっても、日常生活に支障が出るほどの痛みがないため、放置されやすい傾向があります。

痛みの有無にかかわらず、定期的な歯科検診で歯周ポケットの深さや歯ぐきの状態をチェックし、早期発見・早期治療につなげることが大切です。

若い人や子どもは歯周病にならない?

歯周病は中高年に多い病気と考えられがちですが、実際には10代や20代でも見られることがあります。

特に、歯磨きが不十分な場合や、矯正治療中で清掃が難しい場合、また遺伝的な要因によってもリスクが高まります。

子どもや若年層でも歯ぐきの腫れや出血が見られる場合は、早めに歯科医院を受診し、適切な指導や治療を受けることが重要です。

市販薬やセルフケアだけで治せる?

市販の歯周病予防薬やマウスウォッシュは、歯ぐきの炎症を一時的に抑える補助的な役割であり、歯周病の根本的な治療にはなりません。

歯周病の原因となる歯垢や歯石は、歯科医院での専門的なクリーニング(スケーリングやルートプレーニング)でなければ十分に除去できません。

ご自宅での正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、食生活の見直しも大切ですが、症状が続く場合は歯科医院で「どの程度進行しているのか」「どの治療法が適しているのか」など具体的に質問し、保存治療(歯石除去や歯周ポケットの清掃)、外科治療、補綴治療(歯を失った場合のブリッジやインプラントなど)について説明を受けることが大切です。

まとめ

歯周病とは、歯を支える歯ぐきや骨が炎症を起こし、進行すると歯を失う可能性もある病気です。主な原因は歯垢や歯石による細菌感染で、初期は自覚症状が少ないものの、進行すると出血や腫れ、口臭などが現れます。

予防には毎日の丁寧な歯磨きや定期的な歯科検診が重要であり、治療内容は症状や進行度によって異なります。

また、歯周病は糖尿病など全身疾患とも関係が指摘されています。

歯周病治療を検討されている方は、額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」にお気軽にご相談ください。

当院は、補綴歯科専門医として患者様の口腔の健康と快適な生活を支える治療を提供することに全力を尽くしています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。