歯周病の外科治療とは?治療内容・費用・期間・注意点まで徹底解説

2025年08月09日(土)

歯のコラム

こんにちは。額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」です。

歯ぐきの腫れや出血といった症状が続き、「歯周病の外科治療が必要かもしれない」とお悩みではありませんか。

歯周病が進行すると歯を支える骨が溶けてしまい、歯石を取るような通常の治療だけでは改善が難しくなります。大切な歯を守るために外科治療が必要になることもありますが、どのような治療なのか分からず、不安を感じる方もいるでしょう。

この記事では、歯周外科治療の具体的な種類や治療の流れ、費用と期間の目安について解説します。術後の注意点もご紹介しますので、治療を勧められて不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

目次

歯周病の外科治療とは

歯周外科治療は、歯周病が進行し通常の歯みがきや歯石除去などの基本的な治療だけでは改善が難しい場合に行われる治療法です。具体的には、歯ぐきを切開して歯根の表面や歯周ポケットの奥深くにたまった歯石や感染組織を直接取り除く手術が含まれます。

また、歯ぐきや骨の形を整える処置や、失われた骨や歯ぐきの再生を目指す治療も外科的手法の一部です。これらの治療は、歯周組織の健康を回復し、歯の保存を目指すために行われます。

歯周病が進行した場合に外科治療が必要となる理由

歯周病が進行すると、歯ぐきの腫れや出血だけでなく、歯を支える骨が溶けてしまうことがあります。こうした状態では、通常のクリーニングや薬剤だけでは細菌や歯石を完全に除去できず、歯周ポケットが深くなり続けてしまいます。

そのため、外科的に歯ぐきを開いて直接原因となる部分にアプローチし、感染源を除去する必要があります。外科治療を行うことで、歯周組織の状態を改善し、歯のぐらつきや抜け落ちを予防することが期待されます。

ただし、治療の適応や方法は患者様ごとに異なるため、歯科医師とよく相談し、ご自身に合った治療方針を決めることが大切です。

歯周外科治療が必要となるケース

歯周外科治療は、基本的な歯周病治療では改善が見込めない場合に検討されます。例えば、歯周ポケットの奥に歯石や細菌が残ってしまうケースや、歯ぐきや骨の破壊が進行しているケースが該当します。

歯周病を放置すると最終的には歯を失う恐れがあるため、専門的な判断のもとで外科治療が提案されるのです。

外科治療ができない場合や注意が必要なケース

一方で、すべての患者様に外科治療が適しているわけではありません。重度の全身疾患がある方や、糖尿病のコントロールが不十分な場合、妊娠中の方などは、治療によるリスクが高まるため、慎重な対応が求められます。

また、喫煙習慣がある場合や、日常的な口腔ケアが十分に行われていない場合は、治療効果が得られにくいこともあります。

歯周外科治療の主な種類と特徴

歯周外科治療にはさまざまな方法があり、それぞれの特徴や目的に応じて選択されます。ここでは主な歯周外科治療について、具体的な内容や方法をご紹介します。

フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)とは

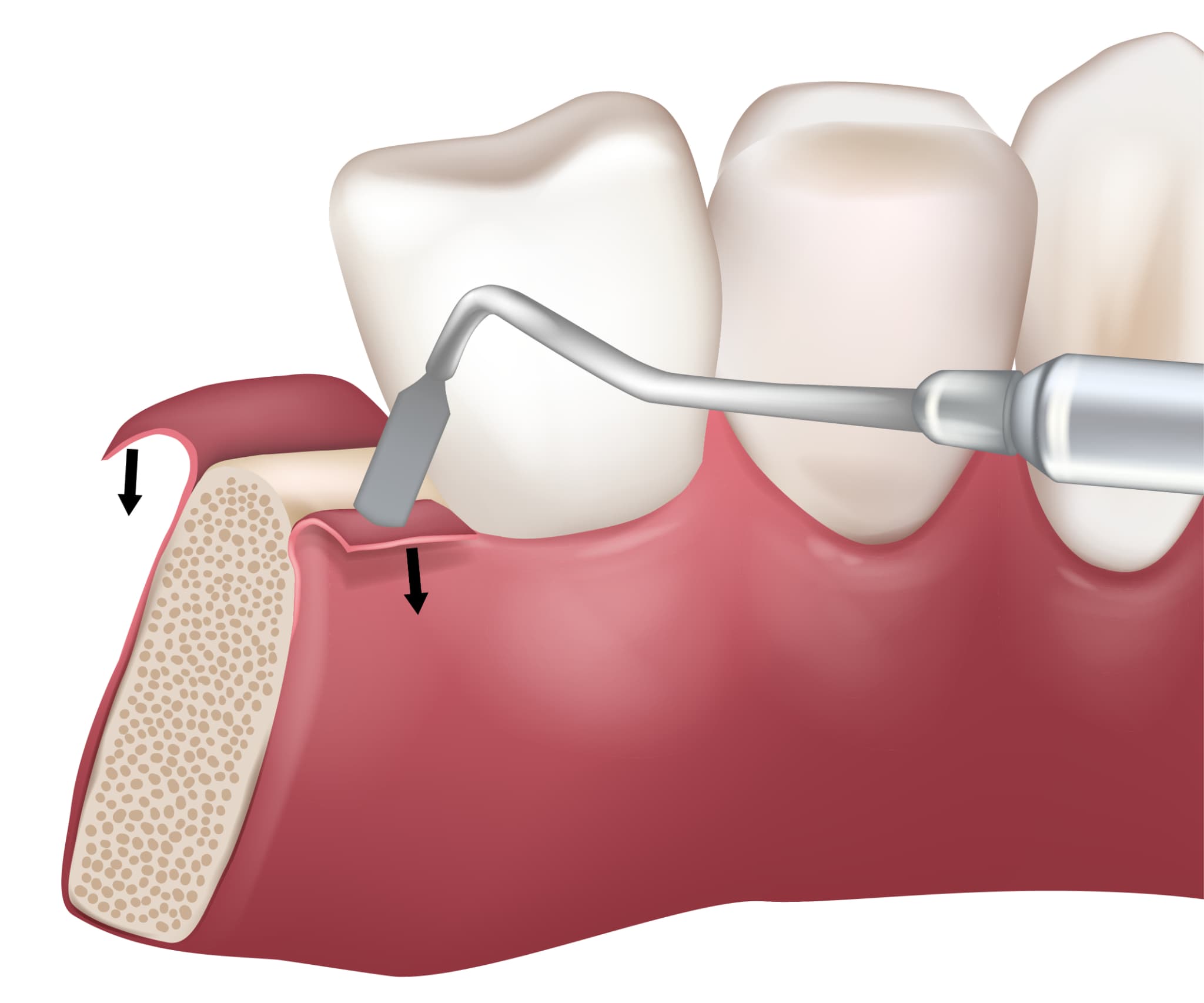

フラップ手術は、歯ぐきを一時的に切開して歯根や歯周組織を直接目視できる状態にし、歯石や感染組織を丁寧に取り除く治療法です。

通常の歯周病治療で改善が見込めない場合に選ばれることが多く、歯周ポケットの深さを減らし、歯周組織の健康を維持することを目的としています。

術後は歯ぐきを元の位置に戻して縫合し、経過観察が行われます。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯を支える骨や歯肉を再生させることを目指す治療法です。

具体的には、エムドゲインゲルなどの薬剤や、人工骨といった材料を用いて、歯周組織の再生を促します。患者様の状態や失われた組織の範囲によって適応が判断されるため、担当医と十分な相談が必要です。

その他の歯周外科治療(骨移植・歯肉切除術など)

骨移植は、歯周病で骨が大きく失われた場合に自家骨や人工骨を移植し、歯を支える土台を補強する方法です。

また、歯肉切除術は、過度に増殖した歯肉や深い歯周ポケットを取り除くことで、清掃性を高める目的で行われます。これらの治療は、症状や進行度に応じて慎重に選択されます。

歯周外科治療の流れと手順

「どのような流れで治療が進むの?」と疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、歯周外科治療の流れをご紹介していきます。

検査と診断

歯周外科治療を行う前に、まず歯科医師による詳細な検査と診断が行われます。歯周ポケットの深さや歯の動揺度、歯ぐきの状態を調べ、レントゲン撮影で骨の状態も確認します。

これらの情報をもとに、患者様一人ひとりに適した治療計画が立てられ、治療内容やリスクについて丁寧な説明が行われます。

外科治療当日の流れ

外科治療当日は、局所麻酔を行い、痛みを最小限に抑えたうえで治療が進められます。主に歯ぐきを切開して歯根や骨の清掃、感染組織の除去などを実施します。必要に応じて骨の再生や歯ぐきの再形成を行う場合もあります。

治療中は患者様の体調や不安にも配慮しながら、無理のない範囲で進められます。

治療後の経過とフォローアップ

治療後は、腫れや痛みが出ることもありますが、通常は数日から1週間程度で落ち着いてきます。歯科医院での定期的な経過観察やクリーニングが重要で、適切なセルフケアの指導も受けることが一般的です。

再発予防のためにも、指示された通院や日常のケアを継続することが大切です。

歯周外科治療の費用と期間の目安

歯周外科治療にかかる費用や期間について、保険適用の有無や治療内容ごとに詳しく解説します。

保険適用と自費診療の違い

健康保険が適用される場合と自費診療となる場合があります。保険が適用されるのは、歯周病治療のために必要と判断される最低限の治療とされています。

一方、自費診療では、より高度な治療や審美性を重視した素材を選択できたり、先進的な医療機器を用いたりすることが可能です。保険診療では費用負担が軽減されますが、治療内容は最低限のものに限られるのです。

治療にかかる費用の相場

保険適用の場合、1回の外科処置につき数千円程度となることが一般的です。自費診療では治療内容やクリニックによって幅がありますが、1歯あたり1万円から5万円程度が目安とされています。

複数の歯や広範囲の治療が必要な場合は、総額が高くなることもあります。費用は事前に見積もりを確認し、納得したうえで治療を受けることが大切です。

治療期間と通院回数の目安

外科的な歯周病治療は、通常1回から数回の処置が必要です。治療内容によっては、1回の手術で済む場合もありますが、術後の経過観察やクリーニングのために2〜4週間ごとに数回通院するケースが多いです。

全体の治療期間は1〜3か月程度が一般的ですが、症状や治癒の経過によって異なります。担当医とよく相談し、無理のないスケジュールで治療を進めましょう。

歯周外科治療後の注意点とセルフケア

歯周外科治療後は、治療効果を維持し、トラブルを防ぐために適切なケアや注意が必要です。

術後に気をつけるべきポイント

治療直後は傷口が安定していないため、強いうがいや喫煙、飲酒は控えることが推奨されます。また、治療部位を舌や指で触らないように意識し、食事は柔らかく刺激の少ないものを選ぶと良いでしょう。

処方された薬は指示通りに服用し、自己判断で中断しないことが大切です。

痛みや腫れなどの副作用と対処法

術後には一時的な痛みや腫れ、出血がみられることがあります。痛みが強い場合は、医師から処方された鎮痛薬を使用し、冷たいタオルなどで軽く冷やすと症状が和らぐことがあります。

ただし、強い腫れや出血が続く場合や、発熱を伴う場合は早めに歯科医院へ相談してください。

再発防止のためのセルフケア方法

歯周病の再発を防ぐには、毎日の丁寧な歯磨きが欠かせません。歯科医師や歯科衛生士の指導を受け、正しいブラッシング方法を身につけましょう。デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の間の汚れも効果的に除去できます。

定期的な歯科検診を受け、プロによるクリーニングも継続することが重要です。

まとめ

歯周外科治療は、歯周病が進行し通常の治療では改善が難しい場合に行われる治療法です。費用や期間は治療法や症状によって異なるため、事前に歯科医師に確認しておきましょう。

歯周外科治療を検討されている方は、額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」にお気軽にご相談ください。

当院は、補綴歯科専門医として患者様の口腔の健康と快適な生活を支える治療を提供することに全力を尽くしています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。