ブリッジとは?歯を失ったときの治療法・種類・メリットと注意点を徹底解説

2025年07月31日(木)

歯のコラム

こんにちは。額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」です。

歯を失ったとき、どのような治療法が選択肢となるのでしょうか。入れ歯やインプラントと並んで選択されるのが、ブリッジです。ブリッジは、失われた歯の機能や見た目を補うための治療法として広く用いられています。

しかし、ブリッジがどのような仕組みで成り立ち、どのようなケースで必要とされるのか、知らない方も多いでしょう。

今回は、ブリッジの基本や適応される主なケースなどについて、詳しく解説していきます。

ブリッジとは何か

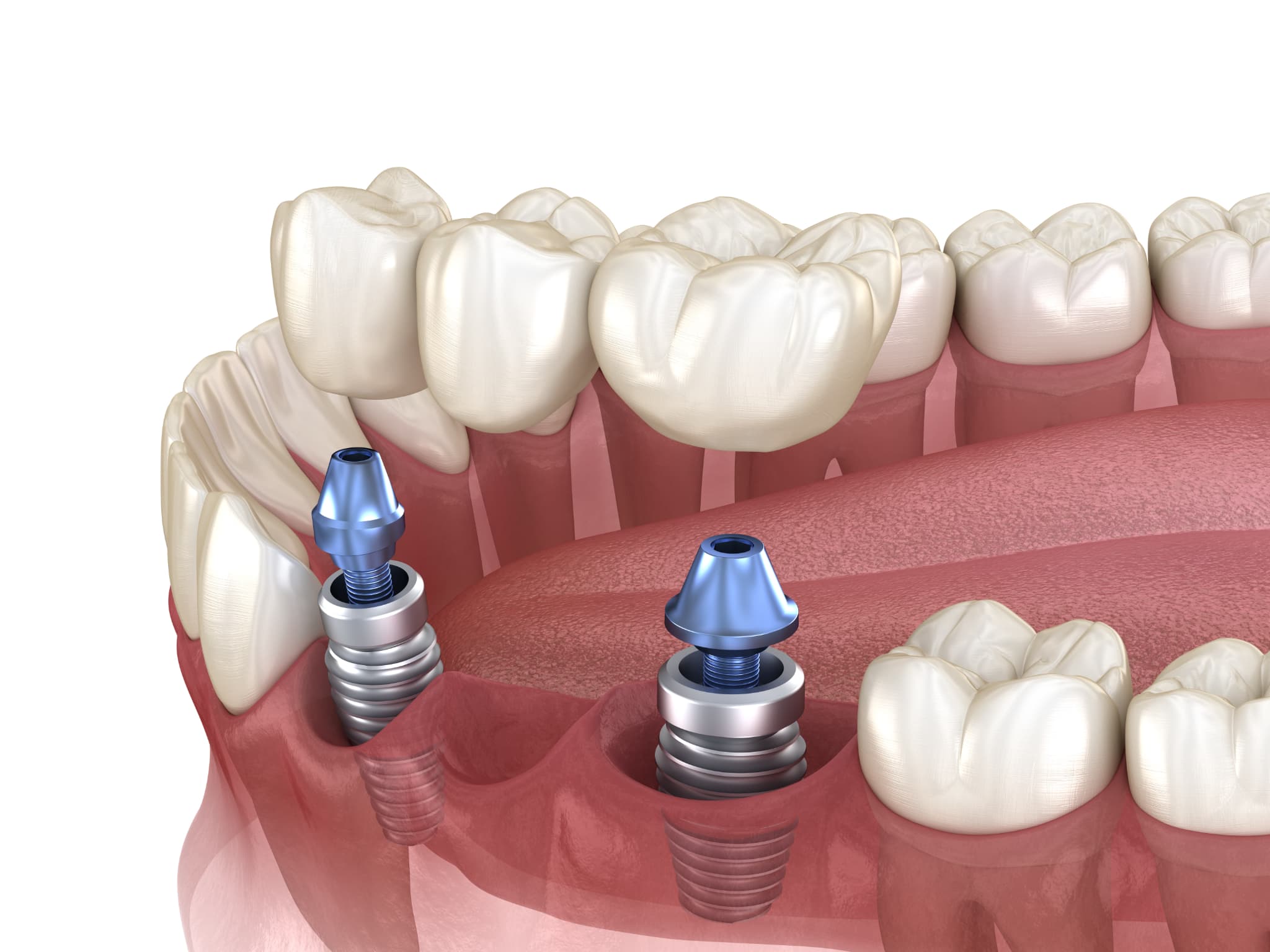

ブリッジとは、失った歯の両隣の健康な歯を支えとして、人工の歯を橋渡しする補綴治療の一種です。具体的には、欠損部の両側の歯を削り、被せ物(クラウン)を装着し、その間に人工歯を連結させて固定します。

これにより、噛む力を両隣の歯が分担し、自然な見た目と機能の回復が期待できます。

ただし、支えとなる歯への負担や、清掃の難しさがあるため、日々のセルフケアが重要です。

ブリッジが必要になる主なケース

ブリッジは、1本から数本程度の歯を失った場合に選択されることが多い治療法です。特に、両隣の歯がしっかりしている場合や、インプラント治療が難しいケースで適応されます。

保存治療(コンポジットレジン充填や根管治療)で歯の保存が困難な場合や、外科治療(抜歯後)で欠損が生じた場合に補綴治療の一つとして検討されます。

ブリッジ治療の種類

ここでは、代表的なブリッジ治療の種類と、それぞれの特徴について詳しく解説します。

一般的なブリッジ(固定式ブリッジ)

固定式ブリッジは、失った歯の両側にある健康な歯を削って土台とし、その上に連結した人工歯を被せて固定する方法です。

咬む力がしっかり伝わるため、自然な噛み心地が得られる一方、支えとなる歯を大きく削る必要があり、歯の健康状態によっては適応できない場合もあります。

接着ブリッジ(歯を削らない方法)

接着ブリッジは、支えとなる歯をほとんど削らず、特殊な接着材で人工歯を固定する方法です。主に前歯など噛む力が強くかからない部位で用いられます。

歯の削除量が少ないため、歯の保存を重視する方に選ばれていますが、強い力が加わると外れるリスクがあり、適応範囲が限定される場合があります。

カンチレバーブリッジ(片側支持型)

カンチレバーブリッジは、失った歯の片側の歯だけを支台とする方法です。両側に健康な歯がない場合や、特定の部位でのみ用いられます。

支台歯に負担が集中しやすいため、歯周組織の健康状態や噛み合わせのバランスを慎重に評価する必要があります。

使用される素材の違い

ブリッジに使用される素材には、金属、セラミック、ジルコニアなど複数の種類があります。金属は耐久性に優れますが、審美性に劣る場合があります。

セラミックやジルコニアは、自然な見た目が特徴の素材です。そのため、特に前歯部に使用されることが多いです。

素材は、見た目の希望やアレルギーの有無、費用なども考慮して決めることが大切です。素材ごとの特徴やメリット・デメリットについて具体的に質問し、ご自身の希望やライフスタイルに合ったものを選びましょう。

ブリッジ治療のメリットとデメリット

歯を失った際の治療法として広く利用されているブリッジですが、どのような治療法にもメリットとデメリットが存在します。ご自身にあった治療法を選ぶためには、ブリッジの特徴や、他の治療法との違いを正しく理解する必要があるでしょう。

ここでは、ブリッジ治療の主な利点や注意点、そして他の治療法との違いについて解説していきます。

ブリッジ治療のメリット

ブリッジ治療は、失った歯の両隣の歯を支えにして人工歯を固定する治療法です。固定式なので装着後の違和感が少なく、見た目も自然に仕上がるとされています。

また、手術を伴わず、インプラント治療と比べると短期間で治療が完了する点も特徴です。咀嚼機能を迅速に回復できること、保険が適用される素材も選択でき、費用の負担を抑えられることは、ブリッジの大きなメリットでしょう。

ブリッジ治療のデメリットとリスク

ブリッジ治療では、両隣の健康な歯を削る必要があります。将来的に、支えとなる歯の寿命が短くなる可能性があること、歯周病・虫歯のリスクが高まる可能性があることが、デメリットといえます。

また、ブリッジの下部に食べかすが溜まりやすく、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用など、セルフケアの見直しも必要になるでしょう。

他の治療法(入れ歯・インプラント)との比較

入れ歯は取り外しが可能で、周囲の歯をほとんど削らずに済みますが、装着時の違和感や噛む力の低下が課題です。

インプラントは人工歯根を顎の骨に埋め込む外科治療で、周囲の歯を削らずに済み、咀嚼機能も天然歯に近いですが、手術や費用面の負担が大きくなります。

ブリッジ治療の流れと治療期間

ここでは、ブリッジ治療の全体像を具体的に解説します。

治療の一般的なステップ

ブリッジ治療は、失った歯の両隣の歯を支えにして人工歯(ポンティック)を固定する補綴治療の一種です。治療はまず、支えとなる歯(支台歯)の健康状態を確認し、必要に応じて虫歯治療や根管治療(歯の神経の治療)を行います。

その後、支台歯を削って形を整え、精密な型取りを行います。型取りしたデータをもとに技工士がブリッジを作製し、仮歯で噛み合わせや見た目を確認した後、最終的なブリッジを装着します。

治療期間の目安

一般的には、2〜4週間程度で完了する場合が多いです。支台歯の状態や追加治療の有無によって期間が延びることもあるため、事前に歯科医師に確認しておきましょう。例えば、根管治療や歯周病治療が必要な場合は、さらに数週間かかる場合があります。

ブリッジが完成するまでの間は、仮歯を装着して日常生活に支障が出ないよう配慮します。

治療にかかる費用の目安

ブリッジ治療の費用は、保険適用か自費診療か、使用する材料(メタル、セラミックなど)によって大きく異なります。

保険診療の場合、3本連結のブリッジで約1〜3万円程度が一般的ですが、審美性や耐久性を重視した自費診療では10万円以上かかることもあります。

治療前には、治療内容や材料、費用の見積もりについて歯科医師に具体的に質問し、ご自身の希望やライフスタイルに合った選択を検討してください。

ブリッジ治療後のケアと注意点

ここでは、ブリッジ治療後に気をつけるべきポイントや、寿命を延ばすための具体的な方法について詳しく解説します。

日常生活で気をつけるポイント

ブリッジは天然歯と違い、人工歯の下や支えとなる歯の周囲に汚れが溜まりやすい構造です。そのため、通常の歯磨きに加え、歯間ブラシやデンタルフロス(専用のフロスなど)を使って、ブリッジの下や隣接部の清掃を徹底することが大切です。

特に、食べ物が詰まりやすい方は、食後のうがいや補助的な清掃具の使用を習慣化しましょう。

ブリッジの寿命と長持ちさせるコツ

ブリッジの平均的な寿命は7〜10年程度とされていますが、適切なケアと定期的なメンテナンスによってさらに長く使い続けることが可能です。支台となる歯が虫歯や歯周病になると、ブリッジ自体の再治療が必要となる場合があります。

噛み合わせが強い方や、歯ぎしり・食いしばりの癖がある方は、ナイトガード(マウスピース)の使用を検討することで、ブリッジや天然歯の負担を軽減できる場合があります。

定期的なメンテナンスの重要性

ブリッジ治療後は、3〜6ヶ月ごとに定期検診を受けるよう指示されることが多いです。歯科医院では、ブリッジ周囲の歯ぐきの状態や、支台歯の虫歯・歯周病の有無を専門的にチェックします。

また、セルフケアでは取りきれないプラークや歯石の除去も行います。これらの汚れが残っていると、虫歯や歯周病のリスクが高まるため、口内の健康状態を維持するためには欠かせません。

厚生労働省「e-ヘルスネット」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/)や日本臨床歯周病学会のガイドラインも参考に、信頼できる情報をもとにケアを続けましょう。

まとめ

ブリッジとは、歯を失った際に両隣の歯を支えにして人工の歯を装着する治療法です。主な種類には保険適用の金属製や、見た目に配慮したセラミック製などがあります。

ブリッジのメリットは比較的短期間で治療が完了し、噛む力を回復しやすい点ですが、支えとなる健康な歯を削る必要があることや、ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まることも指摘されています。

ブリッジ治療を検討されている方は、額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」にお気軽にご相談ください。

当院は、補綴歯科専門医として患者様の口腔の健康と快適な生活を支える治療を提供することに全力を尽くしています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。