親知らずの抜歯を徹底解説|抜くべき理由・費用・リスク・術後の注意点まで

2025年07月23日(水)

歯のコラム

こんにちは。額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」です。

「親知らずが生えてきたけれど、抜いたほうがいいの?」「歯医者で抜歯をすすめられたけど、痛みや腫れが怖くて決心がつかない」とお悩みではないでしょうか。

親知らずは必ずしも抜く必要はありませんが、放置することで虫歯や歯周病のリスクが高まったり、隣の健康な歯に悪影響を及ぼしたりすることがあります。

この記事では、親知らずを抜歯したほうがよいケースとそうでないケースの違い、抜歯の流れや費用、術後の注意点について詳しく解説します。親知らずの抜歯に関する不安や疑問を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

親知らずとは

親知らずは第三大臼歯とも呼ばれ、通常17歳から25歳ごろに生えてきます。現代人は顎が小さくなってきているため、親知らずがまっすぐ生えることができず、歯ぐきの中に埋まったまま、あるいは斜めに生えてくることも多いとされています。

生え方によっては痛みや炎症、腫れなどの症状が現れる場合があり、抜歯が必要になることがあります。

親知らずの位置や形の個人差

親知らずは上下左右の一番奥に位置し、その生え方や形態には大きな個人差があります。例えば、完全に生えない埋伏歯や、斜めに生えて少しだけ見えている半埋伏歯などがあります。

自分の親知らずの状態を知るには、歯科医院での定期的な診察・検査が必要です。

親知らずが問題になる理由

親知らずは、歯磨きが届きにくい位置にあるため、むし歯や歯周病のリスクが高まる場合があります。

また、斜めや横向きに生えることで、隣接する歯を圧迫し、歯並びやかみ合わせに悪影響を及ぼすこともあります。

こうしたリスクを減らすためには、デンタルフロスや歯間ブラシを使ったセルフケア、定期的なプロフェッショナルケアが重要です。

親知らずを抜歯したほうがよい場合

ここでは、抜歯が推奨される主な症状やトラブル、抜歯が必要となる親知らずの種類、そして抜歯しなくてもよいケースとの違いについて詳しく解説します。

抜歯が推奨される主な症状やトラブル

親知らずが原因で歯ぐきに腫れや痛み、膿が出る、口が開けづらいといった症状が現れる場合、炎症が治ったあとで抜歯になるケースがあります。

これは、親知らずが部分的に歯ぐきに埋まっていたり、清掃が行き届かず細菌が繁殖しやすくなった結果、炎症を引き起こしたり虫歯になったりするためです。

こうした炎症が繰り返されると、周囲の健康な歯や骨にも悪影響を及ぼすことがあるため、早めの抜歯が必要です。

抜歯が必要となる親知らずの種類(埋伏・水平・斜め)

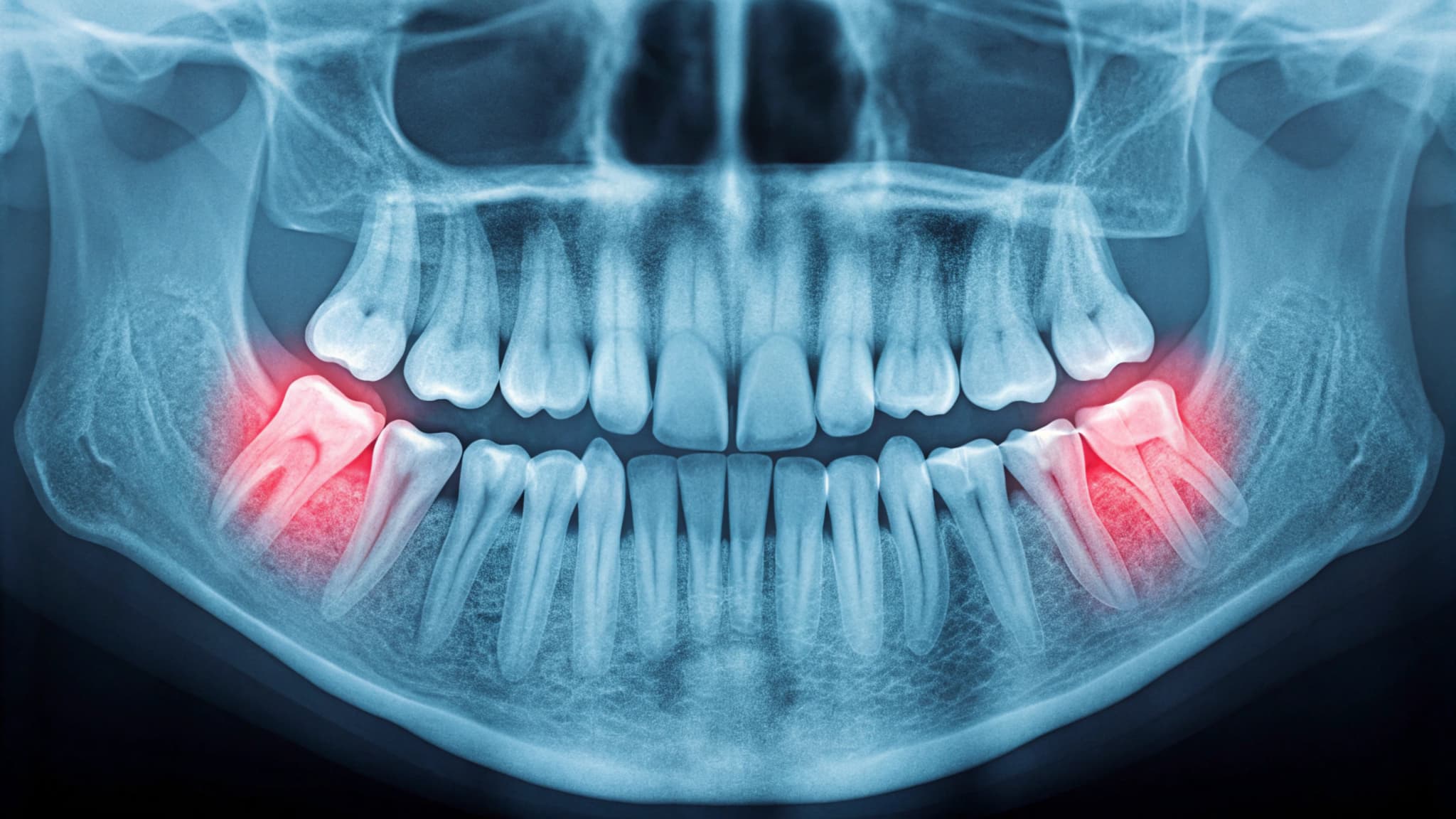

親知らずには、完全に歯ぐきや骨の中に埋まっている埋伏(まいふく)智歯、横向きに生えている水平埋伏智歯、斜めに生えている斜め埋伏智歯などがあります。

これらのタイプは、正常に咬み合わず、隣の歯を圧迫したり、歯列不正や炎症のリスクが高いと考えられています。

特に水平や斜めに生えている場合は、セルフケアが難しく、虫歯や歯周病の原因となることが多いため、抜歯が検討されます。

抜歯しなくてもよいケースとの違い

一方で、親知らずがまっすぐ生え、しっかり咬み合っている場合や、メンテナンスが行き届いていて周囲の歯や歯ぐきに影響が認められない場合は、抜歯を急ぐ必要はありません。

ただし、定期的な歯科検診で、虫歯や歯周病の兆候がないかチェックを受けることが重要です。

親知らずを放置した場合のリスク

ここでは、親知らずを放置した場合に考えられる主なリスクについて解説します。

虫歯や歯周病のリスク

親知らずは奥に位置し、歯ブラシが届きにくいため、プラークや食べかすが溜まりやすくなります。その結果、虫歯や歯周病が発生しやすくなります。

特に、親知らず自体だけでなく、手前の歯(第二大臼歯)にも悪影響を及ぼすことがよくあります。

隣接歯への悪影響

親知らずが横向きや斜めに生えている場合、隣接する第二大臼歯を圧迫し、歯並びの乱れや歯根の吸収を引き起こすことがあります。

炎症や腫れ、痛みの発生

親知らずは歯肉がかぶさっていることが多く、細菌が侵入しやすい環境となっています。そのため、智歯周囲炎と呼ばれる炎症が起こりやすく、腫れや強い痛みを伴うことがあります。抗菌薬や切開排膿などの外科治療が必要になる場合があります。

痛みや腫れを感じた際は、症状をメモし、早めに歯科医師に経過を伝えることが重要です。

全身への影響やまれな合併症

親知らず周囲の炎症が重症化すると、顎の骨や顔全体のみならず、頚部、肺、心臓の周囲に炎症が広がることがあります。

持病がある方や免疫力が低下している方は炎症の広がり早いため、特に注意が必要です。

親知らず抜歯の流れと治療方法

ここでは、親知らず診断から治療方法、難症例への対応、治療にかかる時間や通院回数の目安まで、具体的な流れを解説します。

抜歯前の診断と検査内容

親知らず抜歯の前には、レントゲンやCT撮影などの画像診断が行われます。これにより、親知らずの位置や生え方、神経や血管との距離、炎症や虫歯の有無などを詳しく調べます。

特に埋伏歯の場合は、神経損傷のリスクを事前に評価することが重要です。

抜歯手術の一般的な流れ

親知らずの抜歯は、局所麻酔を行い、歯肉の切開や骨の一部削除、歯の分割などを経て歯を取り除きます。術後は縫合し、止血を確認したら終了です。

痛みや腫れを最小限に抑えるため、術前後のセルフケア指導も重要です。正しい歯磨きやデンタルフロスの使い方、うがい薬の使用方法についても確認しましょう。

難症例(埋伏歯・水平埋伏歯)の対応方法

埋伏歯や水平埋伏歯は、歯が骨や歯肉の中に埋まっている状態で、通常よりも外科的な難易度が高くなります。

歯科医院で対応できない場合は、大学病院や提携先の病院へ紹介をする場合もあります。

抜歯にかかる時間と通院回数の目安

親知らずの抜歯にかかる時間は、一般的な症例であれば30分程度ですが、埋伏歯や難症例では1時間以上かかることもあります。通院回数は、術前の診断、抜歯当日、術後の経過観察を含めて2〜3回が目安です。

また、術後は感染予防や経過観察のため、追加の通院が必要となる場合もあります。

親知らず抜歯の費用と保険適用

ここでは、一般的な費用の目安や保険適用の仕組みについて詳しく解説します。

一般的な抜歯費用の目安

親知らずの抜歯そのものの費用は、抜歯の難易度や部位によって幅があります。一般的な埋伏していない親知らずの抜歯であれば、保険適用で数千円から1万円程度が目安です。

ただし、親知らずが骨の中に埋まっていたり、歯ぐきの切開や骨の削除が必要な場合は、追加の処置料が発生することがあります。

保険適用となる条件

親知らずの抜歯が保険適用となるのは、炎症や痛み、腫れなどの症状がある場合や、将来的なリスクが認められる場合ですので、多くの場合が保険適用になります。

たとえ無症状でも、今後の歯列不正や虫歯、歯周病のリスクがあるとの判断でで抜歯を勧められることがあります。

親知らず抜歯のリスクと合併症

ここでは、親知らず抜歯に伴う主なリスクと合併症について解説します。

術後の痛みや腫れの程度と期間

親知らず抜歯後には、通常2〜3日程度の痛みや腫れが生じることがあります。これは、抜歯による外科的な刺激で炎症反応が起こるためです。

特に骨の中に深く埋まっている場合や、周囲の歯肉や骨を切開する必要がある場合は、腫れや痛みが強くなる傾向があります。

痛みのピークは術後1〜2日目で、徐々に軽減していきます。適切な鎮痛薬の使用や、医師の指示に従ったセルフケアで経過をみます。

ドライソケットや知覚麻痺などの合併症

抜歯後にまれに起こるドライソケットは、血餅(けっぺい:傷口を覆う血の塊)がうまく形成されず、骨が露出して強い痛みが続く状態です。

これは、うがいのしすぎや喫煙などで血餅が失われることが原因とされています。

また、下顎の親知らず抜歯では、歯の近くを通る神経が一時的に損傷し、知覚麻痺やしびれが生じる場合があります。

親知らず抜歯後の過ごし方と注意点

ここでは、親知らず抜歯後の過ごし方や注意点について解説します。

食事や飲み物の注意点

抜歯直後は、出血や傷口への刺激を避けるため、熱い飲食物や刺激物は控えましょう。傷口が塞がるまでの数日間は、柔らかめの食事を選び、噛む際は抜歯とは反対側の歯を使うと良いでしょう。

また、ストローの使用は、吸引圧で血餅(けっぺい)が剥がれてドライソケットになるリスクがあるため、避けてください。

日常生活で気をつけること(運動・入浴・飲酒・喫煙)

抜糸当日の激しい運動や長時間の入浴は血行を促進し、出血や腫れを悪化させる可能性があります。抜歯後は安静を心がけ、熱いお風呂やサウナも控えてください。

飲酒や喫煙は傷の治りを遅らせたり、感染リスクを高めるため、少なくとも数日間は控えましょう。

口腔ケアと歯磨きのポイント

抜歯当日は傷口に直接歯ブラシを当てるのは避け、周囲はやさしく磨きましょう。

翌日以降も、傷口付近は刺激を与えないよう注意しながら、他の部分は普段通りのケアを続けてください。うがい薬の使用については、歯科医師の指示に従ってください。

痛みや腫れを和らげるセルフケア

痛みや腫れが気になる場合は、冷たいタオルや保冷剤を頬に当てて冷やすと症状が和らぐことがあります。鎮痛薬は、歯科医師の指示に従って使用してください。

症状が強い場合や長引く場合は、歯科医師に相談しましょう。

親知らず抜歯後によくある症状と対処法

ここでは、抜歯後によくみられる症状とその対処法について解説します。

出血や腫れが続く場合の対応

親知らずの抜歯後、数日間は軽度の出血や腫れがみられることが一般的ですが、長引く場合は早めに歯科医師に相談しましょう。

出血は、ガーゼをしっかり1時間くらいは噛む圧迫止血が基本となりますが、強くうがいをしすぎると血の塊(血餅)が取れてしまい、かえって治癒を遅らせます。

腫れは、抜歯による組織の損傷や生体の反応によって生じますが、冷やしすぎも血流を悪くするため、熱を取る程度の適度なクーリングが推奨されます。

出血や腫れが数日以上続く場合や、痛みが強い場合は、歯科医院で確認してもらいましょう。

ドライソケットの予防と対処

ドライソケットとは、抜歯後の穴にできる血餅が何らかの原因で失われ、骨が露出してしまう状態を指します。これは、強いうがいや喫煙、舌や指で傷口を触ることなどが原因となる場合があります。

抜歯後は、指示された期間はうがいを控えめにし、喫煙や刺激の強い食事も避けましょう。

万が一、強い痛みや口臭が続く場合は、ドライソケットの可能性があるため、早めに歯科医院を受診してください。

知覚異常やしびれが残った場合の相談先

下顎の親知らず抜歯後、ときに下唇や舌にしびれや感覚の異常が生じることがあります。

これは、歯の近くを走る神経(下歯槽神経や舌神経)が手術時に刺激や損傷を受けた場合に起こります。多くは一時的なものですが、症状が長引く場合や強いしびれがある場合は、早めに歯科医師へ相談しましょう。

まとめ

親知らずは奥歯の一番後ろに生える歯で、正常に生えない場合や炎症・虫歯のリスクが高い場合は抜歯が検討されます。放置すると腫れや痛み、隣接している歯への悪影響などが生じることもあります。

抜歯は保険適用されることが多く、術後は腫れや痛み、出血などがみられることがありますが、適切なケアで回復を目指せます。

親知らずの治療を検討されている方は、額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」にお気軽にご相談ください。

当院は、補綴歯科専門医として患者様の口腔の健康と快適な生活を支える治療を提供することに全力を尽くしています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください