歯周病の原因・症状・予防・治療まで徹底解説|正しい知識で大切な歯を守る

2025年07月09日(水)

歯のコラム

こんにちは。額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」です。

歯ぐきからの出血や口臭が気になることはありませんか。実は、これらは歯周病のサインである場合があります。歯周病は静かに進行すると言われており、気づかないうちに大切な歯を失うリスクもあると考えられています。

歯周病について正しい知識を持つことは、ご自身の健康を守る第一歩です。歯周病の定義や特徴、歯肉炎と歯周炎の違いなど詳しく解説しますので、参考にしていただければ幸いです。

目次

歯周病とは

歯周病とは、歯を支える歯ぐきなどの組織が細菌によって炎症を起こしたり、徐々に破壊されていく病気です。主な原因は、歯と歯ぐきの境目にたまるプラーク(歯垢)内の細菌です。これらの細菌が炎症を引き起こし、進行すると歯を支える骨が溶けてしまうこともあります。

自覚症状が少ないまま進行するため、早期発見と定期的な歯科受診が重要です。

歯肉炎と歯周炎の違い

歯周病は大きく歯肉炎と歯周炎に分けられます。歯肉炎は歯ぐきだけに炎症がとどまり、骨や歯根膜には及びません。主に歯磨き不足などで発生しますが、適切なセルフケアや歯科医院でのクリーニングで改善が期待できます。

一方、歯周炎は炎症が歯ぐきの奥深くまで広がり、徐々に骨を溶かし、歯がぐらつく原因となります。

進行度によって治療法が異なり、保存治療(スケーリングやルートプレーニング)、外科治療(フラップ手術など)、補綴治療(歯を失った場合のブリッジやインプラント)などが選択されます。

歯周病の主な原因と発症リスク

ここでは、歯周病の主な原因やリスク要因について詳しくご紹介します。

歯周病の直接的な原因(プラーク・歯石)

歯周病の最も直接的な原因は、歯と歯ぐきの境目に付着するプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊で、これが長期間残ると石灰化して歯石となり、さらに細菌が繁殖しやすくなります。

細菌が出す毒素が歯ぐきに炎症を引き起こし、やがて歯を支える骨を溶かすことがあります。正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、定期的な歯科医院でのクリーニングが重要です。

生活習慣や全身疾患との関係

喫煙や過度な飲酒、ストレス、偏った食生活などの生活習慣は、歯周病の発症や進行リスクを高める要因とされています。また、糖尿病や心血管疾患などの全身疾患とも深い関連があり、特に糖尿病は歯周病のリスクを著しく高めることがわかっています。

遺伝や年齢などのリスク要因

歯周病には遺伝的な素因や加齢も関与しています。家族に歯周病の方がいる場合や、年齢を重ねるごとに歯周組織の抵抗力が低下しやすくなるため、リスクが高まる傾向があります。早期発見・予防のためには、歯科医師や歯科衛生士による定期的なチェックが推奨されます。

歯周病の症状と進行のサインをチェック

ここでは、歯周病の初期症状から重症化のリスク、日常でできるセルフチェックのポイントまで、具体的かつ実践的に解説します。

初期症状と自覚しにくい変化

歯周病の初期段階では、歯ぐきの腫れや出血といった症状が現れることがありますが、痛みがほとんどないため見逃されやすい傾向があります。歯ぐきが赤くなったり、歯磨き時に血が出る場合は、歯周組織の炎症が始まっているサインです。

これは、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)にプラークや歯石がたまり、細菌が繁殖することで免疫反応が起こるためと考えられています。

進行した場合の症状と重症化リスク

歯周病が進行すると、歯ぐきの腫れや出血が悪化し、歯がぐらつく、口臭が強くなる、膿が出るといった症状が現れることがあります。重症化すると歯を支える骨が吸収され、最終的に歯が抜けてしまう場合もあります。

セルフチェックのポイント

日常的に歯ぐきの色や腫れ、出血の有無、歯の動揺、口臭の変化などを観察することが重要です。歯磨き後の出血や、歯ぐきが下がってきたと感じた場合は、早めの受診が推奨されます。

自宅でできる歯周病予防の方法

ここでは、ご自身でできる歯周病予防の具体的な方法について、専門的な視点から分かりやすく解説します。

正しい歯磨きとデンタルケアのコツ

歯周病予防の基本は、歯垢(プラーク)をしっかり除去することにあります。歯垢は細菌の塊で、これが歯ぐきに炎症を引き起こす主な原因です。

歯ブラシは毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、小刻みに動かして磨くことが推奨されています。また、歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯と歯の間に残った歯垢も除去しやすくなります。

生活習慣の見直しでリスクを減らす

歯周病は生活習慣とも深く関係しています。喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病のリスクを高めることが知られています。また、糖尿病などの全身疾患も歯周病の進行と関連しています。バランスの良い食事や十分な睡眠、ストレス管理を心がけることが、歯ぐきの健康維持につながります。

定期的な歯科検診の重要性

自宅でのケアだけでは取りきれない歯石や初期の歯周病変は、歯科医院での専門的なチェックとクリーニングが必要です。歯科医師や歯科衛生士による指導を受けることで、自分に合った予防法や治療法について具体的なアドバイスが得られます。

歯科医院で受ける歯周病の治療法

歯科医院では、さまざまな方法で歯周病の改善を目指します。ここでは、代表的な治療法やその特徴をご紹介します。

スケーリング・ルートプレーニング

スケーリングは、歯の表面や歯ぐきの縁に付着した歯石やプラーク(細菌のかたまり)を専用の器具で除去する処置です。炎症の原因となる細菌を減らし、歯ぐきの状態回復を目指すために実施します。

ルートプレーニングは、歯根の表面にこびりついた歯石や汚染されたセメント質を滑らかにし、再び細菌が付着しにくい環境を作ります。歯周病の初期〜中等度で最も基本的な治療法です。

治療後は、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、定期的なメンテナンスが重要となります。

重度の場合の外科的治療

歯周病が進行し、歯ぐきの奥深くまで歯石や感染が及んでいる場合、スケーリングやルートプレーニングだけでは十分な効果が得られないことがあります。

その際は外科治療が検討されます。代表的な術式には、フラップ手術(歯ぐきを切開して奥深くの歯石や感染組織を除去する方法)や、骨再生療法(失われた骨の再生を促す治療)などがあります。

治療期間や費用の目安

歯周病治療の期間は、症状の重さや治療内容によって異なります。初期治療であれば、数回の通院で完了する場合がありますが、重度の場合や外科的治療を伴う場合は数ヶ月以上かかることもあります。

費用については、保険診療が適用される範囲が多いものの、骨再生療法や特殊な補綴治療(インプラントなど)は自費となる場合があります。

歯周病治療後に気をつけること

ここでは、治療後に特に意識したいセルフケアの方法や、定期的なメインテナンス通院の重要性、生活習慣で注意すべきポイントについて詳しく解説します。

再発予防のためのセルフケア

歯周病は細菌による感染症であり、治療後も歯垢や歯石が再び付着すると再発する可能性があります。そのため、毎日の歯磨きはもちろん、歯間ブラシやデンタルフロスを使った歯間清掃が不可欠です。

特に、歯周ポケットが深かった部位や治療した箇所は、磨き残しが生じやすいため、鏡を使って確認しながら丁寧にケアしましょう。歯磨きの方法やフロスの使い方については、歯科衛生士に具体的なアドバイスを求めると効果的です。

メインテナンス通院の必要性

歯周病は慢性的な疾患であり、治療後も定期的なメインテナンス通院が推奨されています。歯科医院では、専門的な器具を用いた歯石除去や、歯ぐきの状態チェックを行います。

症状が安定していても、自己判断で通院を中断すると再発リスクが高まるため、定期的に歯科検診を受けるようにしましょう。

歯周病と全身の健康との関係

歯周病は、全身の健康と密接に関係していることがわかっています。ここでは、歯周病が与える全身への影響を確認していきましょう。

糖尿病や心疾患のリスク上昇

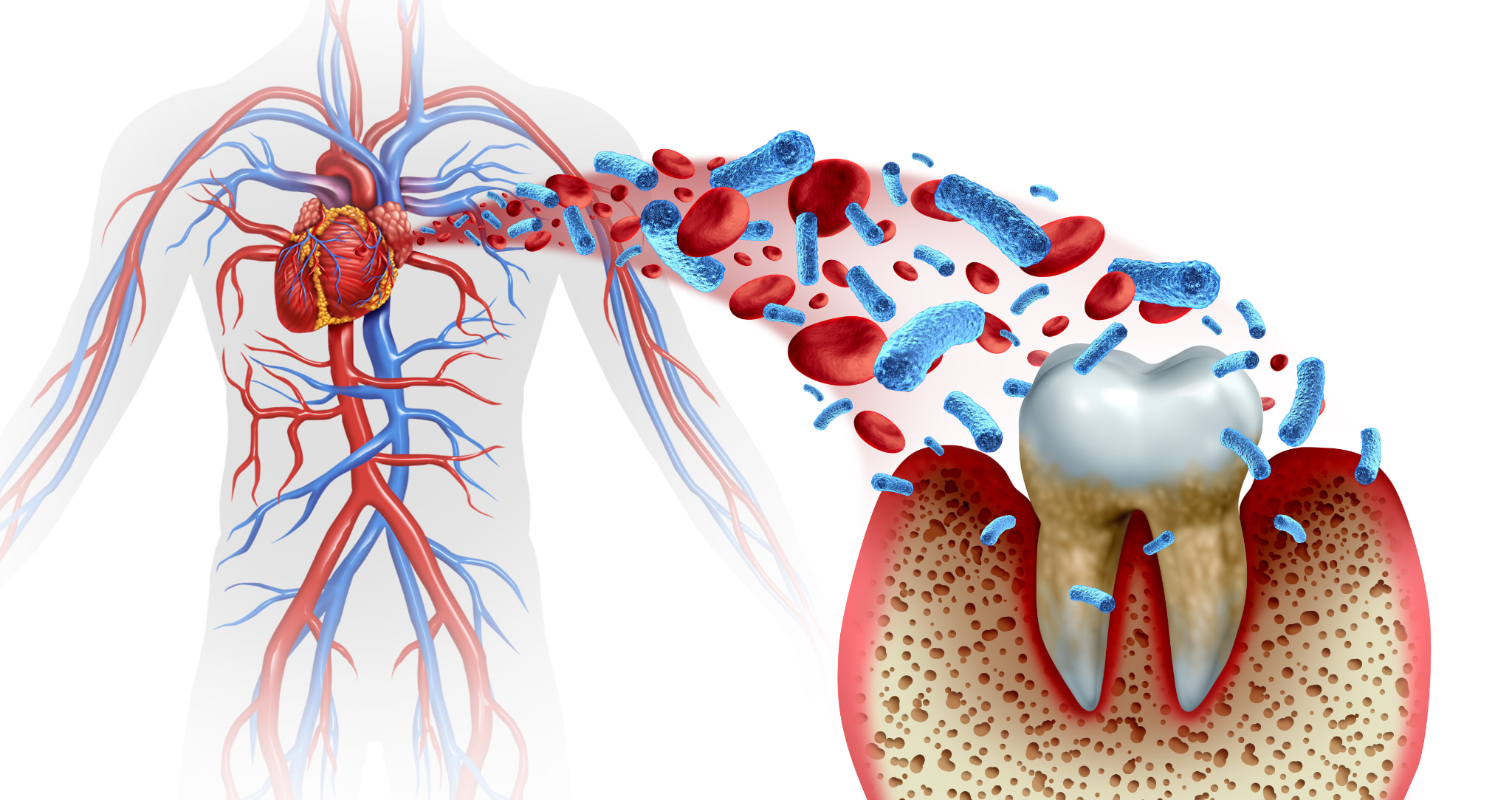

歯周病は、糖尿病や心疾患と深い関わりがあることが報告されています。歯周病による慢性的な炎症は、血糖値のコントロールを難しくすることがあり、糖尿病が悪化する恐れがあるのです。

また、歯周病菌や炎症物質が血管内に入り込むことで、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが高まることも指摘されています。自覚症状が少ない場合でも、定期的な歯科検診とセルフケアの徹底が重要です。

妊娠中や高齢者が注意すべき理由

妊娠中はホルモンバランスの変化により歯ぐきが腫れやすくなり、歯周病が進行しやすいとされています。歯周病がある場合、早産や低体重児出産のリスクが高まる可能性も指摘されています。

また、高齢者は免疫力の低下や基礎疾患の影響で歯周病が重症化しやすく、誤嚥性肺炎のリスクにもつながります。

まとめ

歯周病は、歯ぐきや歯を支える骨に炎症が起こる病気です。主な原因は歯垢や歯石の蓄積で、初期は自覚症状が少ないことが特徴です。進行すると歯のぐらつきや出血などの症状が現れ、最悪の場合は歯を失うこともあります。

歯周病治療を検討されている方は、額田郡幸田町の歯医者「やまもと歯科醫院」にお気軽にご相談ください。

当院は、補綴歯科専門医として患者様の口腔の健康と快適な生活を支える治療を提供することに全力を尽くしています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。